传统釉里红瓷烧制技艺,是以铜氧化铜为着色剂的釉料,在瓷坯上描绘或填绘纹饰,然后施透明釉,在高温中一次性烧成的技艺,它属釉下彩瓷品种之一。

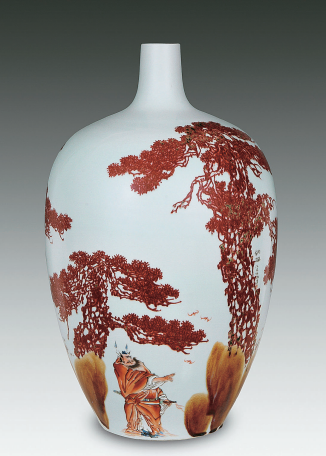

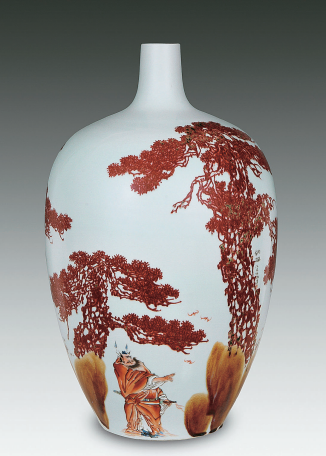

景德镇传统釉里红烧制技艺,始见于元代,初期多为色块涂抹,产品呈浓淡不一晕散块状效果,后期尝试用来绘画纹样,或用釉里红沿刻纹填绘,或用釉里红填涂贴花,现存器物有高足杯、高足转杯、匜、盖罐、玉壶春等。明洪武年间,御器厂生产了一批釉里红瓷器,都是用釉里红绘画纹样,现存器物有执壶、盘口瓶、军持、盏托、大碗。永乐年间御器厂做了很多新的尝试,釉里红瓷器的装饰工艺技法多样,或用釉里红绘画纹样,或用釉里红沿刻纹填绘,或用釉里红为地衬托白龙纹,或为蓝釉地釉里红龙纹,或用釉里红与青花搭配,器物现存有盘、盘口长颈瓶、梅瓶、梨形壶、大碗小碗、笔盒等。宣德釉里红烧制技艺较成熟,产品有三鱼三果碗、高足碗等。成化有三鱼三果碗、高足碗、梵文盘等。弘治、正德至崇祯,釉里红瓷器的产量和品种都呈明显的衰退趋势。之后,釉里红烧制技艺几乎失传,直到康熙年间才得以恢复。康熙至乾隆年间,釉 里红技艺相对比较稳定和成熟,产量也较大,有用釉里红绘画纹样、书写汉字,或用釉里红填涂雕塑瓷的局部(如寿桃),或用釉里红与青花搭配,绘画龙凤、海兽、花头、果实、写印章,现存器物有缸、笔筒、水丞、碗、玉壶春瓶、梅瓶、方瓶、扁壶、盖罐、盘、天球瓶、尊、高足碗、胆瓶、花觚等。嘉庆以后逐渐衰微,一般都用来点缀缠枝花卉纹的花头,或用于装饰鼻烟壶、小盘之类的小件器物上,目的是有意识地避免大面积用釉里红,减少产生缺陷的概率。1950至1980年代,景德镇建国瓷厂成立后,专门研制和生产颜色釉瓷器,其中釉里红烧制技艺有些许恢复;近些年,民间仿古釉里红瓷技艺有所创新,但产品审美效果与传统釉里红有较大差异。

研磨原料

制作工具

绘画

绘制釉里红的彩料用铜的氧化物作为着色原料,过去,景德镇瓷工使用加热铜材所得的氧化表层(俗称为“铜花”)。彩料中铜的浓度十分关键,在釉中的浓度必须控制在千分之几,而且铜花在制备时要研磨得十分细腻。烧成温度和气氛对釉里红的发色有很大影响。温度过高,铜几乎会全部挥发,温度过低则釉面发蒙,红彩显不出亮色。烧成气氛上要控制还原焰,否则彩色会发暗或发乌。①用瓷用毛笔在瓷坯上填涂局部,追求烧成后晕散的红晕效果。②在瓷坯上描绘纹样。描绘的纹样如果釉里红釉料的厚薄不匀,或上面的透明釉厚薄不匀,纹样常常会出现深浅不一的颜色,损害了纹样线条的连贯性,破坏纹样装饰效果。③在坯体上先雕刻纹样,再以氧化铜为着色剂的釉料顺刻纹填涂。这种办法是为了尽量减少上述容易出现的缺陷,不得已采取的办法。④用釉料做底色,衬托白纹。先施红釉彩,再剔刻出纹样,最后施透明釉。⑤与青花纹样搭配,烧制青花釉里红瓷器。最容易出现的缺陷是青花和釉里红难以达到两者发生都好。

传统釉里红瓷烧制技艺与祭红、郎窑红等一样,都是以氧化铜为着色剂产品,它们的成品率都很低,所以民间有“要想穷,烧祭红”之说。一般都是处于鼎盛时期的朝代才会为满足皇帝审美最大化而不惜工本地生产,至于追求效益最大化的民窑业主,如果没有重金订购,是不会生产的。虽然现在有不少民营作坊生产釉里红瓷器,但严格意义上讲,与古代的釉里红烧制技艺有很多差异。现代釉里红瓷烧制技艺因为胎土、釉里红、透明釉、窑炉结构等都与传统有差异,所以就使得产品发色与传统的差异大,接近古代最高水平的产品很少。自从釉里红烧成技艺产生的那天起,材质特性、烧成难度、经济成本就一直困扰这门技艺的传承,期间洪武、永乐、宣德、康熙、雍正、乾隆等盛世王朝的皇帝都在强烈追求,但追求的结果——产品品质都有很大的差异,这些起起落落的事实,证明了釉里红烧成技艺的发展历程和高难度;证明了我们景德镇瓷器以青花为主打产品,其实是无奈的选择——只有青花发色相对比较稳定,可以较好地表现纹样,成品率高,所以只好选择青花,而常常要忍痛割爱充满生命活力的釉里红。正因为如此,保护和研究、传承这项技艺很有必要和意义。